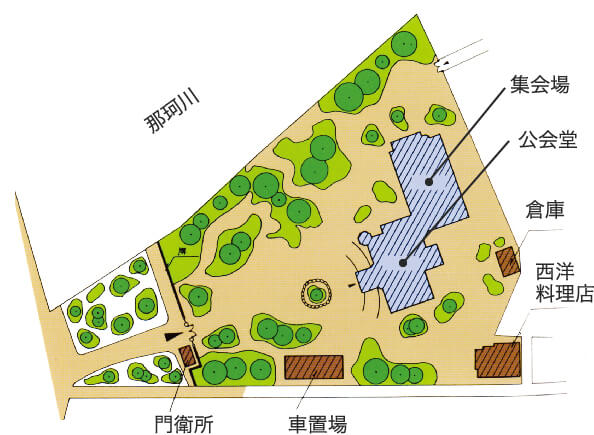

KIHINKAN

KYU FUKUOKAKEN KOKAIDO

概 要

そのシンボルとしてのモニュメントが旧福岡県公会堂貴賓館。

旧福岡県公会堂貴賓館は那珂川と薬院新川が合流する三角州の先端、西中洲の一角に建てられました。その目的は明治43年(1910年)に開催された第13回九州沖縄八県連合共進会の来賓接待所として使用する為でした。

九州沖縄八県連合共進会とは、地場産業の発展を目的に同業者の見識を深め、物産を比較してその改良発達を図るのが目的で企画され、第一回明治15年の長崎に続き鹿児島、熊本、佐賀と催され、第五回目が20年春初めてこの福岡で行われました。第13回の同共進会の開催に伴い、貴賓館の設計監理は福岡県土木技師であった三條栄三郎が担当しました。竣工後の明治43年4月には閑院宮御夫婦の宿泊所として利用されたほか、共進会開催中は来賓を接待しての夜会が催されていました。共進会終了後は県の公会堂として一般市民に利用されていましたが、戦後は福岡高等裁判所、 福岡県農林事務所などに転用され、昭和31年11月以降は福岡県教育委員会庁舎として使われています。

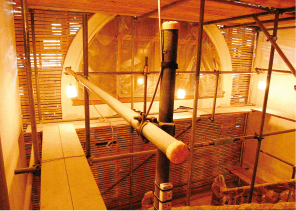

- 当時の様子

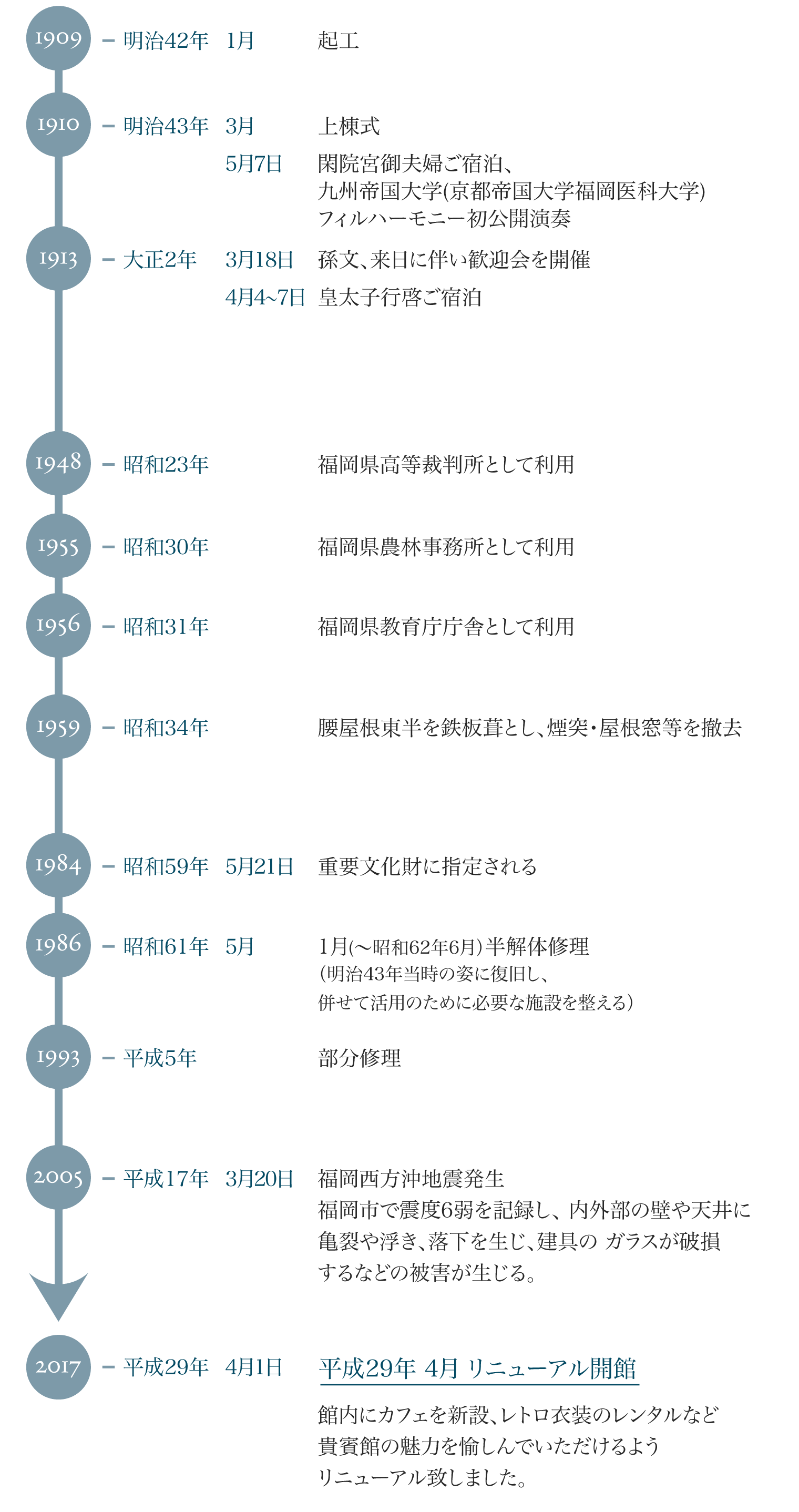

- 創建当時の配置図

- 当時の様子

- 創建当時の配置図

しかし、旧公会堂のうち貴賓館は数少ない明治期のフレンチルネサンス様式の木造建築物として重要文化財に指定され、公園施設の一部として広く県民に親しまれています。

フレンチルネサンス様式

15世紀にイタリアのフィレンチェで始まったルネサンス(文芸復興) は、建築の世界にも広がり、16世紀にはフランスの建築界にもその影響がおよんだ。 このフレンチルネサンス様式は、急勾配の屋根、ドーマー窓 (屋根窓)、角の 円形塔、水平方向の線を強調した外観などを大きな特徴としている。(代表的な建物 フォンテンプロー宮殿、シャンポール城、ルーブル宮殿)貴賓館だけは取り壊すことなく保存という選択。

重要文化財指定に至る経緯

しかし、市民で結成された「旧教育庁舎現地保存期成会」が街頭署名やシンポジウムを開いて保存を訴えたことなどから、昭和58年春、集会所を除く貴賓館だけを現地に保存することが決定しました。

その後、”数少ない明治時代の 木造公共建築の遺構として貴重”と評価され、昭和59年5月に国の指定を受けることとなりました。

外観について

設計者について

ご本人のお写真

ご本人のお写真

- 三條栄三郎(1872年−1935年)

- 山形県出身

明治31年(1898)に東京工業学校工業教員養成所を卒業した後、仙台、 熊本、

福岡の各工業学校の教員として勤め、佐賀県庁を経て明治41年(1908)に

福岡県土木技師として着任。福岡県には15年在職しました。 -

在職中の主な建築物

▷明治天皇行在所(現 県立明善高等学校同窓会館)、明治44年(1911)

▷旧福岡県庁舎、大正4年(1915)現存せず

▷宮地嶽神社、昭和7年(1932)

▷その他県内の神社の文化財修理に従事